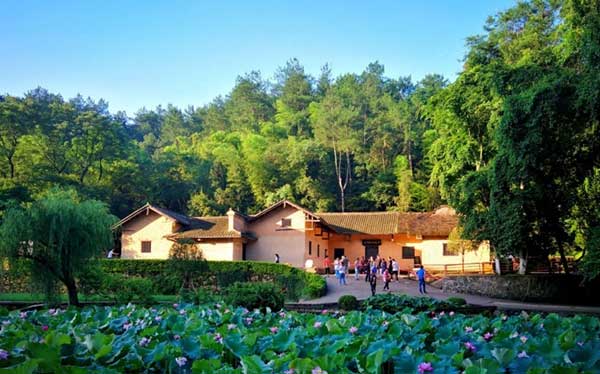

在湖南韶山的青山翠柏间,有一种精神穿越百年仍熠熠生辉。这种精神不仅镌刻在毛泽东故居的青砖黛瓦上,更流淌在每一堂韶山红色教育的课程里。据《毛泽东年谱》记载,1925年2月至8月,毛泽东回到韶山开展农民运动时,用松明火把照亮了农民夜校的课堂,他编写的《农民识字课本》中,"手"字旁标注"地主不劳动","田"字旁写着"农民要翻身",这种将文化启蒙与革命觉醒相结合的智慧,正是韶山精神最生动的原初形态。

在韶山干部培训基地的现场教学中,学员们常被一个细节震撼:当年夜校使用的煤油灯,其灯芯直径仅2毫米,每晚耗油不超过30克。这种"星星之火可以燎原"的具象化呈现,让现代人直观感受到革命者在极端艰苦条件下仍坚持播撒光明的执着。这种精神内核,远比口号式的说教更有穿透力。

韶山精神的独特之处在于其"泥土味"。毛泽东在夜校教学中创造的"三字经"教学法——"苦字三滴汗,田字万颗粮",把抽象的革命道理转化为农民的语言。如今韶山红色教育创新发展的"田间党课",正是对这种群众工作方法的当代传承。在毛泽东当年考察过的银田寺稻田边,培训师会带着学员测算一亩地的产量与地租比例,用数据还原1925年农民"种万斤粮,吃不饱饭"的残酷现实。

历史档案显示,韶山农民夜校首批学员中,有24人后来成为农会骨干,其中5人牺牲在大革命时期。这种从启蒙到觉醒再到献身的转化历程,构成了韶山干部培训基地"信念链"教学体系的核心案例。培训课程特别设计"夜校情景还原"环节,让学员在油灯下抄写当年的识字教材,体会知识如何成为改变命运的武器。

当代诠释韶山精神,需要跳出简单的怀旧情绪。在毛泽东创办夜校的同一年,他写下了"谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?"的著名论断。今天在韶山红色教育中,这个问题被转化为"新时代的使命担当是什么"的深度研讨。培训基地开发的"问题树"教学法,引导学员从历史之问中生长出当代答案。

韶山冲那盏煤油灯的当代价值,在科技时代有了新解读。培训课程中展示的"北斗卫星导航系统与韶山精神的共性"专题,揭示了两者共同具有的自主创新特质。这种跨越时空的精神对话,使韶山干部培训基地成为连接历史与未来的思想枢纽。

从《农民识字课本》到新时代的党史学习教育,韶山精神始终保持着"接地气"的鲜活特质。在近期开展的"乡村振兴大课堂"中,学员们带着1925年的田租数据走进现代农家,用对比调研的方式感受共产党人"为农民谋幸福"的初心传承。这种带着历史温度的现实关照,正是韶山精神永葆生机的密码。

当夜幕降临韶山冲,现代LED灯光还原了当年夜校的照明场景。这光影的变迁印证着一个真理:真正的精神火炬,既能照亮1925年农民识字时的脸庞,也能点燃21世纪奋斗者的心灯。在韶山红色教育的体系里,那盏油灯从未熄灭,它只是换了一种方式,继续照耀着中国人的前行之路。

作者:李老师