在湖南湘潭的青山绿水间,韶山这个普通而又非凡的乡村,孕育了中国革命的伟大领袖毛泽东。如今,这片红色热土正通过韶山红色教育的独特方式,将革命精神转化为新时代奋进的力量。不同于传统的革命圣地参观,韶山的红色培训正在以全新视角解读历史,让红色基因焕发时代光彩。

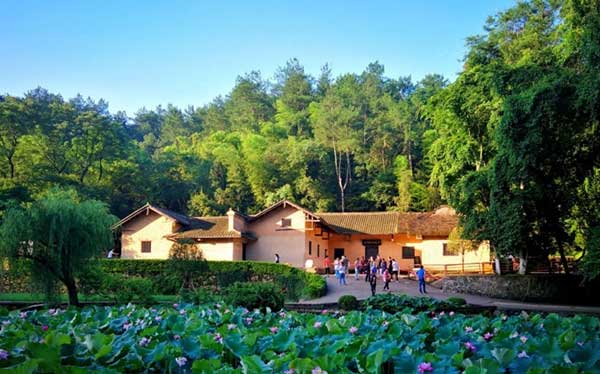

韶山冲上屋场的那栋土木结构农舍,见证了少年毛泽东的成长历程。据中央文献出版社《毛泽东年谱》记载,1910年秋,17岁的毛泽东在离家求学前,改写日本明治维新时期政治家西乡隆盛的诗句"孩儿立志出乡关,学不成名誓不还",留下了"埋骨何须桑梓地,人生无处不青山"的豪迈诗句。这一鲜为人知的细节,展现了青年毛泽东的远大志向,也成为韶山干部培训学院"青春立志"课程的重要教学案例。

韶山的红色教育创新性地开发了"五个一"体验教学模式:走一段毛泽东求学路、读一封红色家书、吃一顿红军餐、唱一首革命歌曲、讲一个初心故事。这种沉浸式教学让历史变得可触可感。在毛泽东同志纪念馆,学员们可以通过数字化展陈技术,身临其境地感受1925年毛泽东在韶山开展农民运动的场景。当时,毛泽东创办了20多所农民夜校,用通俗易懂的语言启发农民觉悟,这种创新群众工作方法对当今基层工作仍具启示意义。

韶山红色教育的独特之处在于将历史与现实紧密连接。在"实事求是"专题课程中,培训师会详细解析毛泽东1961年回乡调研的细节。当时,毛泽东在韶山招待所住了33天,召开座谈会,走访农户,深入了解农村真实情况。根据《毛泽东调查研究纪实》记载,这次调研直接促成了农村政策的调整,体现了共产党人求真务实的工作作风。这一历史案例为学员提供了调查研究方法的生动教材。

韶山的红色培训特别注重挖掘地方特色资源。在银田寺镇,保留着毛泽东1927年考察农民运动时走过的青石板路;在韶山学校,珍藏着1959年毛泽东与师生合影的原版照片。韶山干部培训学院将这些珍贵资源转化为教学场景,开发了"重走调查路"等特色课程。学员们踩着当年的石板路,翻阅泛黄的历史档案,在实景中感悟"没有调查就没有发言权"的深刻道理。

在毛氏宗祠,一堂特殊的"家风课"令人印象深刻。这里保存着毛泽东1959年回乡时与乡亲们的谈话记录。当时毛泽东特别强调:"我们共产党人决不能搞特殊化,我的亲戚来了,吃饭要交钱,住房要交租。"这种严于律己的家风,与当今全面从严治党要求高度契合。培训通过对比分析,引导学员思考新时代领导干部如何培育良好家风。

韶山的夜晚同样充满教育意义。"映山红"红色剧场推出的情景剧《中国出了个毛泽东》,采用现代舞台技术再现历史场景。演出中一个细节尤为动人:1930年,杨开慧被捕前将保存的毛泽东文稿藏在墙壁夹层,这些珍贵文献直到1982年修缮故居时才被发现。这一真实故事展现了革命者的坚定信念,也让学员深刻理解"对党忠诚"的政治品格。

韶山红色教育的创新实践还体现在课程研发上。培训团队深入挖掘韶山地方档案,开发了"从韶山到中南海:毛泽东的读书生涯""《湖南农民运动考察报告》的当代价值"等特色专题。这些课程既有历史深度,又具现实针对性,避免了红色教育的同质化倾向。特别是对毛泽东在韶山开展农民运动时使用的方言、谚语的解析,让学员感受到群众语言的强大力量。

在数字化时代,韶山的红色培训也与时俱进。韶山干部培训学院开发的"云上韶山"VR体验系统,让学员可以"穿越"到1921年的韶山冲,亲眼目睹青年毛泽东与乡亲们交谈的场景。这种技术创新不仅增强了教学吸引力,更让红色历史变得生动可感。系统内置的历史数据库,收录了300多份与韶山相关的珍贵文献,为深入研究提供了便利。

韶山的红色培训最打动人心之处,在于它让历史照进现实。当学员站在毛泽东曾经游泳的池塘边,听着讲解员讲述他"自信人生二百年,会当水击三千里"的豪情时,革命先辈的理想信念变得如此真切。这种情感共鸣正是韶山红色教育的独特价值——它不仅是知识的传递,更是精神的传承,让红色基因在新时代继续流淌。

作者:李老师