韶山,这片孕育了伟人的热土,不仅是毛泽东同志的故乡,更是中国红色教育的重要阵地。近年来,韶山干部培训学院依托丰富的红色资源,打造了一系列独具特色的培训课程,让学员在沉浸式体验中触摸历史温度,汲取精神力量。而1959年毛泽东回乡宴请乡亲的细节,恰恰为韶山红色教育提供了一个鲜活的切入点——领袖的朴素作风与人民情怀,至今仍具有深刻的现实启示。

一顿红烧肉里的群众观

1959年6月,毛泽东回到阔别32年的韶山。在短短两天时间里,他走访农户、座谈调研,并在韶山宾馆自费设宴招待乡亲。根据韶山宾馆档案记载,他特意嘱咐厨师:“红烧肉要肥一点,乡亲们平时吃得少,肥肉更解馋。”菜单上避开了山珍海味,只有辣椒炒肉、清蒸鱼等家常菜。这一细节在《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)中有明确记载,李银桥的回忆录也提到,毛泽东坚持用个人稿费支付餐费,并说:“请乡亲吃饭,不能占公家的便宜。”

这顿饭的背后,是毛泽东对群众需求的敏锐感知。在那个物资匮乏的年代,肥肉是普通农民难得的“硬菜”,他的安排并非偶然,而是基于长期对基层生活的观察。今天的韶山干部培训学院在课程设计中,常常引用这一案例,引导学员思考:真正的群众工作,不在于形式上的轰轰烈烈,而在于细节处的感同身受。

红色教育:从历史场景到现实启示

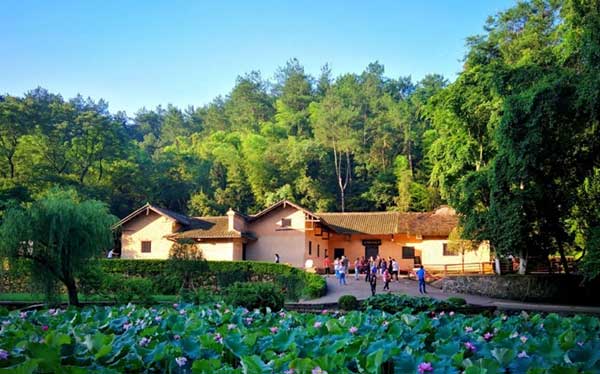

在韶山,红色教育不是简单的历史复述,而是通过真实的故事让学员与历史对话。韶山干部培训学院的现场教学中,学员会走进毛泽东故居、滴水洞、韶山宾馆等地,在实景中感受历史的细节。例如,在复原的1959年宴请场景中,学员们能看到当年的菜单、餐具摆设,甚至品尝按原样烹制的红烧肉。这种体验式学习,远比教科书上的理论更让人印象深刻。

更重要的是,这种教育方式打破了传统的“说教模式”。在韶山,历史不是遥远的符号,而是可触摸、可品味的现实。比如,毛泽东当年调研时坚持步行而非坐车,与农民同坐一条板凳聊天——这些细节被融入韶山红色教育的互动环节中,让学员在角色扮演中体会“从群众中来,到群众中去”的深刻内涵。

新时代红色教育的创新表达

随着时代发展,韶山干部培训学院也在探索更符合当代人接受习惯的教育形式。例如,利用VR技术还原历史场景,让学员“穿越”到1959年的宴席现场;开发红色故事微党课,用短视频传播毛泽东回乡调研的细节;甚至结合乡村振兴课题,引导学员对比当年与今天的农村变迁。这些创新让红色教育不再是单向灌输,而是激发学员主动思考:如何将历史智慧转化为今天的实践?

1959年的那顿红烧肉,看似平凡,却蕴含着共产党人“人民至上”的永恒主题。今天的韶山红色教育,正是通过这样的历史细节,让学员在感动中反思,在思考中行动。正如一位参与培训的学员所说:“在韶山,我不仅学到了历史,更找到了工作的标杆。”

红色基因的当代传承

韶山的魅力,在于它既是历史的见证,也是精神的活水。韶山干部培训学院通过深挖历史细节,让红色教育摆脱空洞的口号,成为触动心灵的生动课堂。从一顿红烧肉到一堂沉浸式党课,从领袖的群众观到今天的基层治理,韶山的红色资源正在新时代焕发新的生命力。而这,或许正是红色教育最珍贵的价值——让历史照进现实,让精神薪火相传。

作者:李老师