在湖南韶山这片红色热土上,每一寸土地都镌刻着革命先辈的奋斗足迹。作为毛泽东同志的故乡,韶山不仅是全国人民心中的精神圣地,更是开展党性教育的鲜活课堂。近年来,韶山红色教育基地依托独特资源,创新教育形式,让"为有牺牲多壮志,敢教日月换新天"的韶山精神绽放出新时代光芒。

毛岸英回乡:血脉中的为民情怀

1950年5月,毛岸英遵照父亲嘱托秘密回到韶山,这是新中国成立后毛泽东亲属首次返乡。据中央文献出版社《毛岸英传》记载,他穿着补丁衣服住在堂叔家,每天与乡亲们同吃同劳动,婉拒了当地政府的特殊安排。在韶山红色培训课程中,这个鲜为人知的故事常让学员们动容:"主席让儿子'补上劳动大学这一课',这种言传身教比任何说教都有力量。"如今,基地特别设置了"与村民同劳动"体验环节,让学员在挥汗如雨中感悟共产党人的本色。

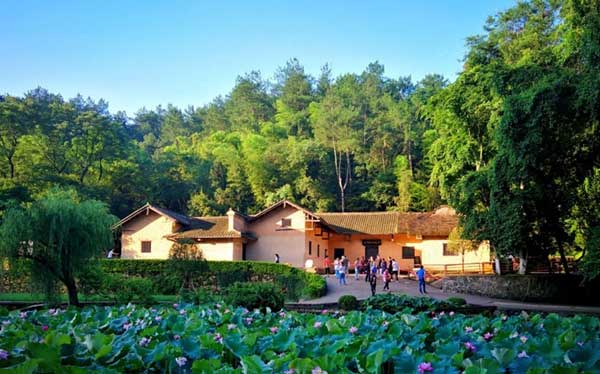

"三间茅屋"里走出的世界眼光

在毛泽东故居的三间土坯房前,培训导师总会提起一个细节:少年毛泽东就是在这盏桐油灯下,第一次读到《世界英雄豪杰传》。韶山纪念馆保存的1910年毛泽东还书便条上写着"咏芝借阅,七日归还"(引自《韶山毛泽东同志纪念馆馆藏文物集》)。参训人员由此展开讨论:"从山沟里的放牛娃到胸怀天下的革命家,这种学习精神对我们突破'卡脖子'技术同样重要。"

"六个铜板"的廉政启示

在韶山特别支部历史陈列馆,展柜里静静躺着六个铜板。1925年毛泽东创建中共韶山支部时,党员们就是靠着每人每月六个铜板的党费开展革命工作。韶山红色教育基地将这一实物转化为廉政教育生动教材:"当年六个铜板能撑起一片天,现在条件好了,但艰苦奋斗的本色不能变。"有参训单位据此完善了《业务招待费管理细则》,将"六个铜板"精神写入制度前言。

"农民夜校"与现代群众工作法

1925年,毛泽东在韶山创办了20多所农民夜校,用《三字经》形式传授革命道理。基地复原的夜校场景前,培训师拿着当年的教材《农民识字课本》说:"'手'字下面加'巴'就是'把',教群众握住革命把手—这种接地气的教育方式值得我们学习。"很多参训团队将这一方法融入基层宣讲,创作出"安全操作三字经""质量管控快板书"等创新形式。

"韶山学校"里的育人密码

"好好学习,天天向上"—这八个字不仅挂在韶山学校的墙上,更刻在每个参训学员心里。1959年毛泽东回韶山时,特意到学校看望师生,并题写校名(据《毛泽东回韶山纪实》)。在韶山红色培训中,学员们常在这里开展"新时代传帮带"主题活动,把"培养接班人"的红色传统延伸到企业师徒制、青年培养计划中。

结语:从革命摇篮到精神高地,韶山始终散发着穿越时空的思想光芒。通过韶山红色教育基地的系统打造,那些沉睡在史料中的故事变成了可感可学的生动教材,那些抽象的精神理念转化为了可知可行的实践指南。当参训人员带着"韶山五问"(信仰之问、初心之问、担当之问、作风之问、本领之问)离开时,这片土地孕育的精神种子已在心中生根发芽。据悉,全国已有数百家单位在韶山建立常态化培训机制,让红色基因的传承从"一阵风"变为"四季雨"。

作者:李老师